Lieferengpässe fordern Apotheken weiterhin

Apotheken kämpfen bundesweit mit den Lieferengpässen einiger Hundert Medikamente und dies sowohl bei rezeptpflichtigen, als auch frei verkäuflichen Mitteln. Auch für die Apotheken-Mitarbeiter*innen ist das eine schwer erträgliche Situation, denn schließlich will man den Kunden*innen helfen, vor allem bei wichtigen Medikamenten wie z. B. Antibiotika, Blutdrucksenkern oder Schilddrüsenpräparaten. Im schlimmsten Fall muss man jemanden mit dem Rezept zur Praxis zurückschicken, denn der Rahmen, in dem ein anderes Mittel abgeben werden darf, ist trotz der Lieferprobleme eng gesteckt. Um solche Fälle zu vermeiden, liefern wir z. B. den kooperierenden Kinderarzt-Praxen täglich aktualisierte Listen der gerade verfügbaren Antibiotikasäfte. Für die Beratung in der Apotheke bedeutet dies oft viel Geduld seitens der Kunden sowie Aufklärung unsererseits. Muss man auf einen anderen Wirkstoff oder eine andere Wirkstoffmenge ausweichen, ist die Rücksprache mit der Praxis erforderlich. Auch bei den normalen oralen Antibiotika stimmen wir uns mit den verschreibenden Praxen ab. Wird eine neues Rezept nötig, lassen wir dies meist direkt durch unseren Boten abholen oder es uns per Post schicken.

Ohne Kooperationen geht es nicht

Daneben betreffen die Lieferengpässe leider inzwischen auch Diabetiker. Eigentlich sind ausreichende Mengen der meisten Mittel vorhanden, wären da nicht diverse Promis und Influencer, die plötzlich einen Hype lostreten und Diabetesmittel zum Abnehmen propagieren. Hier tauschen wir uns ebenfalls mit den behandelnden Diabetes-Praxen aus und informieren über die derzeit verfügbaren Präparate. Alle Apotheken sind dabei in diesen schwierigen Zeiten auf die Mithilfe der Praxen angewiesen, was im Umkreis der drei Bären-Apotheken in der Regel gut funktioniert. Das tägliche Faxen aktualisierter Listen gehört mittlerweile schon zum Alltag, um die Kunden*innen nicht mit leeren Händen nach Hause schicken zu müssen. Weder die Apotheken noch die Mediziner*innen sind für die aktuelle Situation verantwortlich, trotzdem müssen wir sie ausbaden.

Täglich ist Verständnis gefragt

Auch das Verständnis der Kunde*innen ist häufig gefragt. Im Einzelfall braucht es Geduld und Flexibilität, wenn man auf alternative Wirkstoffe oder auch nur andere Verpackungsgrößen ausweichen muss, was mitunter zu höheren Zuzahlungen führt. Die Therapie bleibt dabei aber in jedem Fall dieselbe wie verordnet. Auf all die bürokratischen Regelungen und Umwege haben wir leider keinen Einfluss. Auch wir wünschen uns die Zeit zurück, als man für jedes Rezept, einfach das Mittel bekam, das verordnet wurde.

Schwierige Notdienstversorgung

Ähnlich müssen wir mit den Kliniken kooperieren, wenn es darum geht die Kunde*innen während der Notdienstzeiten zu versorgen. Wir versuchen derzeit uns entsprechend vorrausschauend zu bevorraten, auch mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Ist trotzdem ein Mittel bei uns nicht verfügbar, können wir über spezielle interne Telefonnummern die Notfall-Praxen kontaktieren und ein neues Rezept für einen Alternativ-Wirkstoff anfragen. Um all diese schwierigen Situationen im Sinne der Patienten*innen gut zu bewerkstelligen, hat die Bären-Apotheke inzwischen auch das Warenlager erheblich aufgestockt, was in früheren Zeiten völlig unüblich und unnötig war. Doch die Politik und die Lieferproblematik fordern dies derzeit.

Schon im September letzten Jahres mussten die Apotheken alles für eine reibungslose Einführung des neuen E-Rezeptes vorbereitet haben. Doch bislang kommen nur sehr wenige E-Rezepte bei uns an, denn es wird in den Arztpraxen meist noch die alte Papierversion bevorzugt. Die technische Ausstattung und nötige Verbindungen liegen oft nicht vor. Bisher sind nur kann 5000 Praxen bundesweit angeschlossen und für den weiteren Ausbau gibt es derzeit keinen Zeitplan. Ohne diesen und ohne entsprechenden Druck in Form einer Verpflichtung wird die Digitalisierung im Gesundheitswesen nur schleppend vorankommen.

Schon im September letzten Jahres mussten die Apotheken alles für eine reibungslose Einführung des neuen E-Rezeptes vorbereitet haben. Doch bislang kommen nur sehr wenige E-Rezepte bei uns an, denn es wird in den Arztpraxen meist noch die alte Papierversion bevorzugt. Die technische Ausstattung und nötige Verbindungen liegen oft nicht vor. Bisher sind nur kann 5000 Praxen bundesweit angeschlossen und für den weiteren Ausbau gibt es derzeit keinen Zeitplan. Ohne diesen und ohne entsprechenden Druck in Form einer Verpflichtung wird die Digitalisierung im Gesundheitswesen nur schleppend vorankommen.

Die Corona-Pandemie geht zu Ende und die meisten Test- und Impfzentren schließen nach und nach die Pforten. Unser TIZ in Herrenberg am Hasenplatz in der Nähe der Bären-Apotheke, wurde bereits im Frühjahr 2021 eröffnet. Mit einem festen Team und immer wieder erweiterten Angeboten wie PCR- und Antigentests hat es sich in der Region gut etabliert. Neben den wichtigen Corona-Schnelltests konnten wir mit Hilfe von DRK und kooperierenden Ärzten/innen sehr früh Impfungen gegen Covid-19 anbieten. Unsere 10.000. Corona-Impfkundin freute sich bereits im März 2022 über eine kleine Überraschung. Termine für Corona- und Grippe-Impfungen sind online buchbar über

Die Corona-Pandemie geht zu Ende und die meisten Test- und Impfzentren schließen nach und nach die Pforten. Unser TIZ in Herrenberg am Hasenplatz in der Nähe der Bären-Apotheke, wurde bereits im Frühjahr 2021 eröffnet. Mit einem festen Team und immer wieder erweiterten Angeboten wie PCR- und Antigentests hat es sich in der Region gut etabliert. Neben den wichtigen Corona-Schnelltests konnten wir mit Hilfe von DRK und kooperierenden Ärzten/innen sehr früh Impfungen gegen Covid-19 anbieten. Unsere 10.000. Corona-Impfkundin freute sich bereits im März 2022 über eine kleine Überraschung. Termine für Corona- und Grippe-Impfungen sind online buchbar über  Das RS-Virus (Respiratorisches Synzytial Virus) gehört zu den häufigsten aber auch sehr gefürchteten Infekten der unteren Atemwege bei Säuglingen und Kleinkindern. Es endet nicht selten in einer Lungenentzündung und mitunter sogar auf der Intensivstation. Von November bis März sind immer wieder Intensivbetten aufgrund schwerer Verläufe mit RSV-Patienten belegt. Neben den kleinen Patienten bis zu zwei Jahren trifft es aber auch Senioren. In beiden Patientengruppen ist das schwache Immunsystem das Hauptproblem, das die Erkrankung mitunter sogar tödlich enden lässt. Bislang gibt es noch keinen zugelassenen, aber einige in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe. Ein Prophylaxe-Medikament ist derzeit nur für Frühchen und Kinder mit Vorerkrankungen verfügbar.

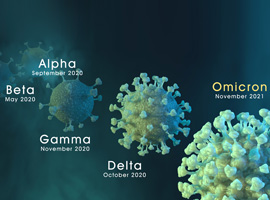

Das RS-Virus (Respiratorisches Synzytial Virus) gehört zu den häufigsten aber auch sehr gefürchteten Infekten der unteren Atemwege bei Säuglingen und Kleinkindern. Es endet nicht selten in einer Lungenentzündung und mitunter sogar auf der Intensivstation. Von November bis März sind immer wieder Intensivbetten aufgrund schwerer Verläufe mit RSV-Patienten belegt. Neben den kleinen Patienten bis zu zwei Jahren trifft es aber auch Senioren. In beiden Patientengruppen ist das schwache Immunsystem das Hauptproblem, das die Erkrankung mitunter sogar tödlich enden lässt. Bislang gibt es noch keinen zugelassenen, aber einige in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe. Ein Prophylaxe-Medikament ist derzeit nur für Frühchen und Kinder mit Vorerkrankungen verfügbar. Seit Jahresanfang ist die neue Omikron-Subvariante XBB.1.5 in Deutschland und allgemein in Europa angekommen. Ihre Ausbreitung beobachten Virologen im Nordosten der USA schon seit Oktober 22 mit unterschiedlich großer Sorge. Bis zum Jahreswechsel machte sie 75 Prozent aller erfassten Corona-Infektionen aus und die WHO hat XBB.1.5 inzwischen als die bisher ansteckendste Subvariante identifiziert. Trotzdem weisen viele Virologen daraufhin, dass weitere Varianten zu erwarten waren und dies zur normalen Entwicklung eines Virus gehöre. Nur wenige warnen wegen der hohen Ansteckungsgefahr hierzulande vor einer möglichen neuen Welle. Diese bedeute aber nicht automatisch, dass XBB.1.5 auch gefährlicher sein muss. Eindeutig scheint ihre Dominanz, mit der sie die älteren Virusvarianten verdrängen wird. Allein aufgrund ihrer rasanten Ausbreitung bekam sie in den USA den Spitznamen „Krake“.

Seit Jahresanfang ist die neue Omikron-Subvariante XBB.1.5 in Deutschland und allgemein in Europa angekommen. Ihre Ausbreitung beobachten Virologen im Nordosten der USA schon seit Oktober 22 mit unterschiedlich großer Sorge. Bis zum Jahreswechsel machte sie 75 Prozent aller erfassten Corona-Infektionen aus und die WHO hat XBB.1.5 inzwischen als die bisher ansteckendste Subvariante identifiziert. Trotzdem weisen viele Virologen daraufhin, dass weitere Varianten zu erwarten waren und dies zur normalen Entwicklung eines Virus gehöre. Nur wenige warnen wegen der hohen Ansteckungsgefahr hierzulande vor einer möglichen neuen Welle. Diese bedeute aber nicht automatisch, dass XBB.1.5 auch gefährlicher sein muss. Eindeutig scheint ihre Dominanz, mit der sie die älteren Virusvarianten verdrängen wird. Allein aufgrund ihrer rasanten Ausbreitung bekam sie in den USA den Spitznamen „Krake“. Anfang 2022 bestellte die Bunderegierung nach der entsprechenden Zulassung eine Millionen Dosen des Coronamittels Paxlovid. Hiervon wurde gut die Hälfte an den Großhandel geliefert. Bis Ende September 2022 sind aber nur rund 70.000 Packungen über öffentliche Apotheken abgegeben worden. Gesundheitsminister Lauterbach rief deshalb die Praxen zur verstärkten Verordnung auf, schließlich läuft das Verfallsdatum im Februar 2023 ab. Die Abgabe durch die Hausärzte stieg seither leicht an. Weshalb geht man aber hiermit noch immer so zögerlich um? Gedacht war das Mittel vor allem für Risikopatienten sowie ungeimpfte und ältere Menschen mit höherer Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf. Für Jüngere, die zu keiner Risikogruppe gehören, war das Coronamittel nicht indiziert. Alle derzeit verfügbaren Coronamittel müssen außerdem sehr früh innerhalb von 5 Tagen nach Beginn einer Infektion eingenommen werden und die Erkrankten dürfen nur leichte Symptome aufweisen.

Anfang 2022 bestellte die Bunderegierung nach der entsprechenden Zulassung eine Millionen Dosen des Coronamittels Paxlovid. Hiervon wurde gut die Hälfte an den Großhandel geliefert. Bis Ende September 2022 sind aber nur rund 70.000 Packungen über öffentliche Apotheken abgegeben worden. Gesundheitsminister Lauterbach rief deshalb die Praxen zur verstärkten Verordnung auf, schließlich läuft das Verfallsdatum im Februar 2023 ab. Die Abgabe durch die Hausärzte stieg seither leicht an. Weshalb geht man aber hiermit noch immer so zögerlich um? Gedacht war das Mittel vor allem für Risikopatienten sowie ungeimpfte und ältere Menschen mit höherer Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf. Für Jüngere, die zu keiner Risikogruppe gehören, war das Coronamittel nicht indiziert. Alle derzeit verfügbaren Coronamittel müssen außerdem sehr früh innerhalb von 5 Tagen nach Beginn einer Infektion eingenommen werden und die Erkrankten dürfen nur leichte Symptome aufweisen.